中華人間佛教聯合總會 參訪香光尼眾佛學院

◎香光尼僧團人文志業 報導

中華人間佛教聯合總會2017年4月15日參訪嘉義香光尼眾佛學院,並在香光寺召開第一屆第四次理監事會議。中華人間佛教聯合總會成立於2015年8月,獲全台300個寺院響應,以秉承佛陀教法,團結教界個人與團體、促進全球佛教界人士聯誼交流、推動各佛學院佛學研討為宗旨,由國際佛光會創辦人星雲法師為名譽會長。

人間佛教聯合總會2017年理監事會議,今年在香光尼眾佛學院召開,並參觀香光30年特展,由香光尼眾佛學院創辦人悟因長老尼,簡報漢傳佛教的比丘尼僧團30年發展經驗。

悟因長老尼也是第一屆中華人間佛教總會常務理事,民國69年(西元1980年)在嘉義創辦香光尼眾佛學院。悟因長老尼從大台灣佛教界60、70年代概況談起,介紹台灣佛教界高知識分子出家及尼僧團發展經過。

悟因長老尼指出,民國50、60年代,台灣社會逐漸脫離戰後的貧困,政府發展工業,拓展技職教育,延長國民義務教育,當時許多大專青年以追尋生命存在的意義,有的投入佛學社團、皈依佛門,有的依止佛教界大德披剃。

為了讓這些知識青年成為社會善性的循環,悟因長老尼於民國74年,由40餘位依止披剃的僧眾,共同探討僧團存在的使命,並訂定團體名稱為「香光尼僧團」,先後在台灣南北成立七個據點弘化。

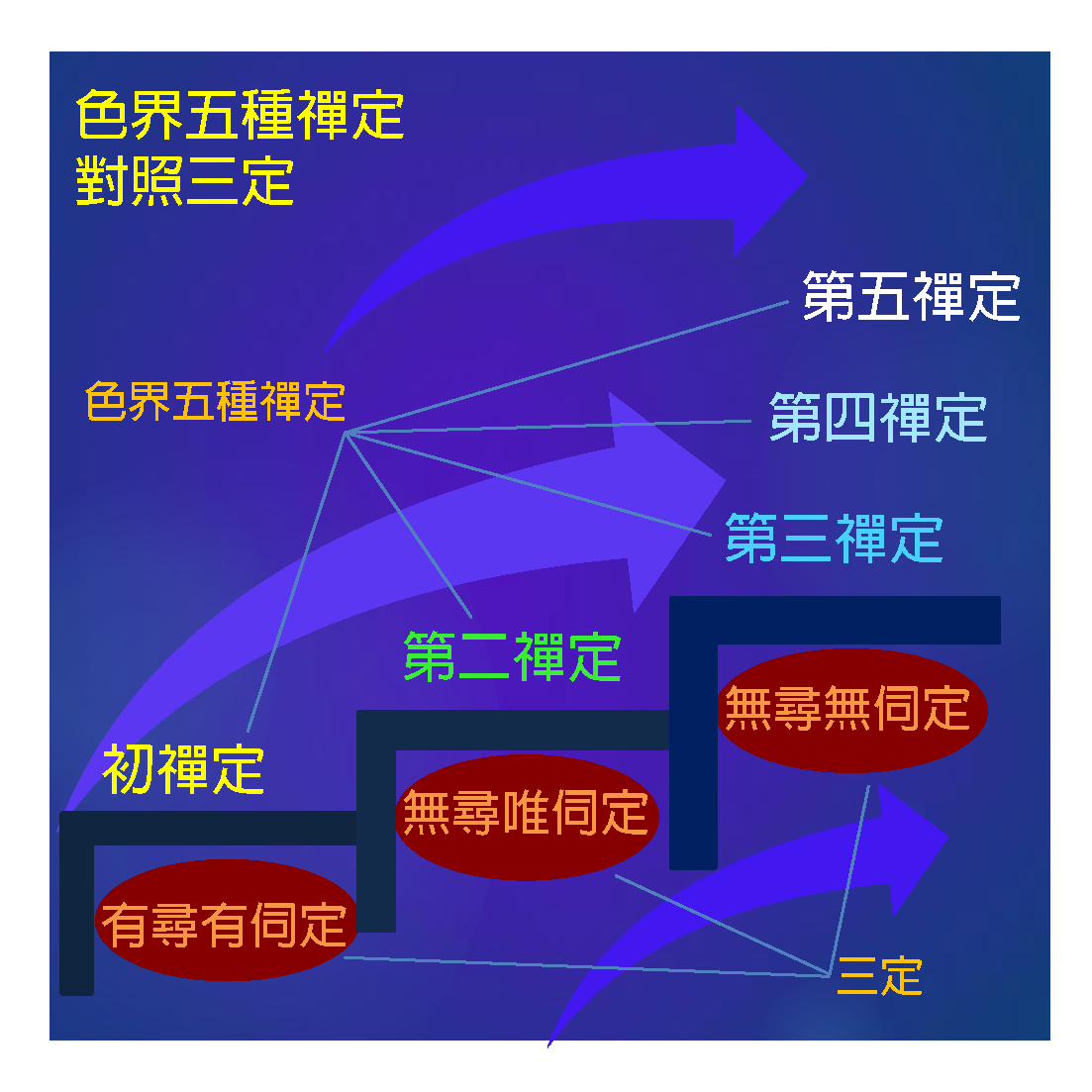

香光尼僧團以教育、文化、社會服務等三大志業服務社會,在信眾教育方面開設「正念生活禪」、「佛學研讀班」;在僧伽教育方面,開設四年制的佛學基礎教育,之後再進修涵養入世弘化,或從事寺院弘化、翻譯、出版,或任職高等教育機構。

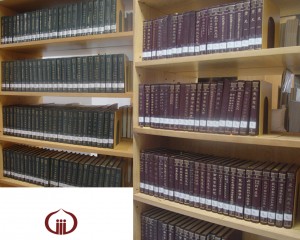

在出版事業方面,香光尼僧團有香光書鄉出版社、香光莊嚴雜誌社(季刊)、佛教圖書館館刊(半年刊)、青松萌芽(僧伽教育年刊)等出版,出版佛教教義、戒律及台灣佛教研究等叢書。

香光尼僧團並設有佛教圖書資訊中心,全台七個據點多設有圖書室;其中香光尼眾佛學院圖書館佔地300餘坪,館藏圖書5萬餘冊,期刊300餘種,是佛教藏書的重鎮,更是「佛教圖書分類法」編訂的發源地。

本次為了竭誠歡迎中華人間佛教聯合總會蒞臨參訪,特地安排了「奉壺歡迎」,供養諸山大德,並以「認識香光」的簡報及特展─誰在耕心田,分享香光30年來修學弘化的成果,提供教界指教。並由香光尼眾佛學院的學僧,演唱佛曲「我是世尊使」,闡揚接續佛法慧命的使命,希望佛法能夠代代相傳,讓佛法永住世間。2016/04/15

*人間衛視報導【20170417 人間佛教聯合總會 理監事會議香光寺登場】

認識香光【香光尼僧團--漢傳佛教比丘尼僧團的發展經驗】

相關影音連結

古箏彈奏 奉壺歡迎

香光尼僧團 方丈 悟因法師 致歡迎詞

中華人間佛教聯合總會 傳慧法師 致詞

<法水流長>自鼐法師

<尼僧伽教育與奉獻>見可法師

<佛教文化>自衍法師

<社會教育>自晟法師

<教育研發>自拙法師

<香光精神滿人間> 中華人間佛教聯合總會 黃書瑋 主席

香光尼眾佛學院學生獻唱:我是世尊使