臺灣世界記憶國家名錄現勘專案小組蒞臨香光尼眾佛學院圖書館

◎釋自衍 報導

香光尼眾佛學院圖書館將近年典藏的兩種重要文獻,申報「2017臺灣世界記憶國家名錄」,初審通過,今2017年8月22日下午2時,計有文化部文化資產局專員、逢甲大學亞太博物館學與文化研究中心等五位學者專家,蒞臨香光尼眾佛學院圖書館進行提報資料現場勘查複審會議。

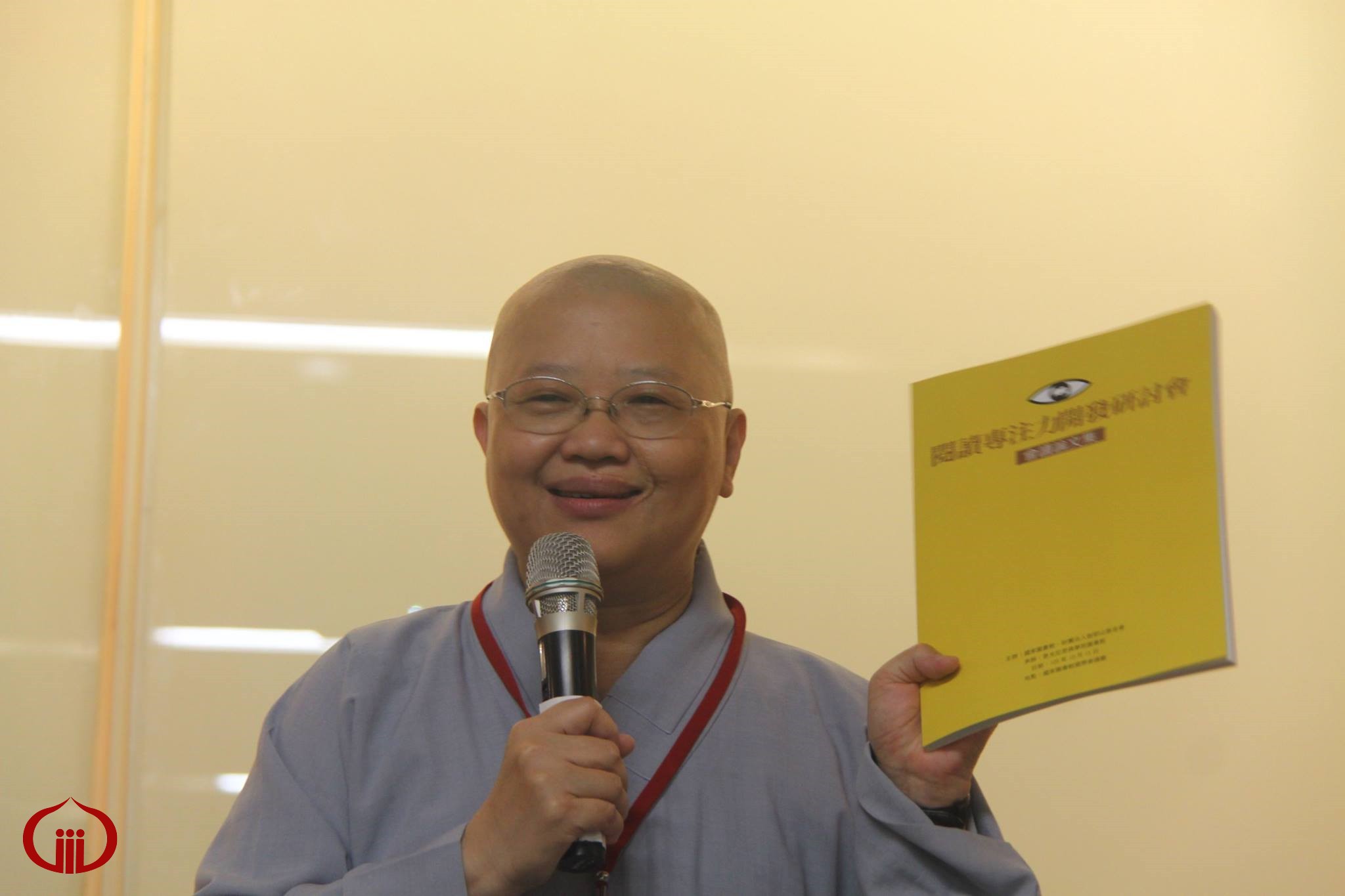

會議於下午二時開始,首先由香光尼眾佛學院院長悟因法師致詞,法師開示:感謝佛教界長老大德對香光尼眾佛學院圖書館整理文獻的信心,而將他們一生典藏的重要文獻送給香光,如淨海法師將一輩行腳世界各國,所收集之佛教郵票,計有二千多張,有臺灣、中國、日本、韓國、東南亞、羅馬利亞、約旦、巴基斯坦、阿富汗、法國等二十餘個國家地區的郵票原件送給本館典藏,我們將它整理提報「世界佛教的文化記憶:世界佛教郵票典藏輯(1960-2006)」。

另有朱斐居士,將1952年至1989年主編《菩提樹》雜誌(共444期)授權我們做期刊全文數位化,目前已在網路上流通,今「菩提仁愛之家」將當初編輯《菩提樹》之「佛教新聞」、「影畫版」專欄,所使用之原始照片及朱居士參訪世界各地教界所記錄的老照片一批,計有17,431張,由本館數位化建置臺灣佛教史圖文資料庫。這些相片記錄了民國41年至民78年臺灣佛教發展與世界各地佛教交流的記錄,是世界佛教文化發展的重要珍貴記錄。此即本次申報的「世界佛教的文化記憶:《菩提樹》雜誌(1952-1989)老照片的典藏」。希望大家都指教。

之後由香光尼眾佛學院圖書館館長自衍法師簡報本次申報的二種文獻之典藏意義、典藏內容、數位典藏的作業方式、未來流通設想。之後由各委員實際勘查典藏環境與具代表性之文獻遺產,並進行典藏Q&A專案小組會議。

與會專家學者感佩在一個嘉義偏鄉的圖書館又是非營利單位,可以典藏這麼重要的文獻,並將這些典藏品做規格化的數位化管理、建置資料庫與重視典藏的環境維護,委員們紛紛覺得這項工程意義很大,但所需經費與工程皆耗大,建議可以爭取企業者贊助支持,以令這些資料庫早日完成,利益更多有心研究者。會議於下午四時半結束,與會者並照相合影留念。

—————

香光尼眾佛學院圖書館 http://www.gaya.org.tw/library/

Facebook https://www.facebook.com/gayalib/

![香光106禪修經論研習營《轉法輪經》的現觀與解脫[照片集]](http://w2.gaya.org.tw/blog/gaya/wp-content/uploads/2017/08/PhotoCap_001-150x150.jpg)

![香光106禪修經論研習營《轉法輪經》的現觀與解脫[照片集]](http://w2.gaya.org.tw/blog/gaya/wp-content/uploads/2017/08/PhotoCap_003-150x150.jpg)

![香光106禪修經論研習營《轉法輪經》的現觀與解脫[照片集]](http://w2.gaya.org.tw/blog/gaya/wp-content/uploads/2017/08/PhotoCap_037-150x150.jpg)

![香光106禪修經論研習營《轉法輪經》的現觀與解脫[照片集]](http://w2.gaya.org.tw/blog/gaya/wp-content/uploads/2017/08/PhotoCap_038-150x150.jpg)