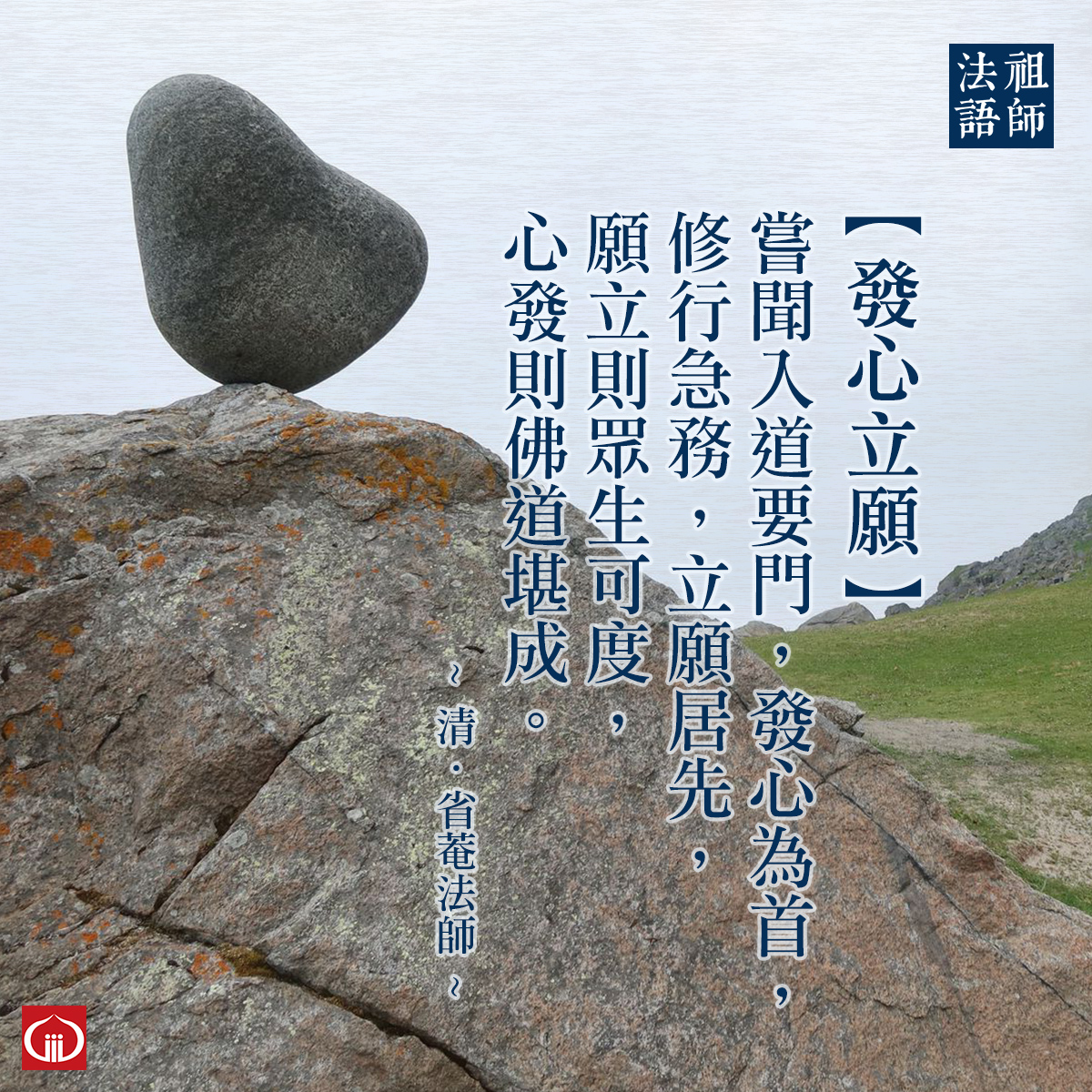

嘗聞入道要門,發心為首,修行急務,立願居先,願立則眾生可度,心發則佛道堪成。

~ 清.省菴法師 ~

呼吸是每個人都具有的,隨時可用。呼吸的進出,即生命本身的縮影,生命的存活在於這一口氣的進出,身心的變化也可由呼吸得到驗證。覺知呼吸,在呼吸的波濤裡衝浪、享受,能讓我們發現生命的真相。當處在一呼一吸的和諧中,我們享受了生命的清淨、喜悅。瑜伽行者藉由呼吸的訓練,達到身、心、息的合一。覺悟者佛陀透過呼吸的觀察,修習止觀,開展定慧,而達到解脫。

觀呼吸可以穩定身心,增強專注力(止),開展洞察力(觀)。從對呼吸的覺察,拓展對身心的覺知,導致對受、心、法的全面覺知,因此導致念住的全面發展。

◎參考整理自《香光莊嚴》第116期「一本讀懂《大念住經》視讀經典(四)」專輯:〈專輯-身念住:觀呼吸的利益〉

◎釋悟因

王復問那先:「以得度脫者,未得度脫者,有何等別異?」那先言:「人未得度脫者,有貪欲之心。人得度脫者,無有貪欲之心。」1

這一段是討論已度脫和未度脫兩者的差別。有什麼差別?那先說,已度脫和未度脫兩者的最大差別在有貪欲和沒有貪欲。這一段你們讀了就能夠明瞭,不用我多說,不過我還是要說明一下。

什麼叫做沒有貪欲呢?「但欲趣得飯食支命耳。」2 已得度脫者沒有貪欲,雖然身心解脫了,可還有一個生命存在世間,這就還需要取得飯食;由於沒有貪欲,對於飲食的需求就只是把它當作支持命根、滋養餘命、安頓色身罷了。「得度脫」就是煩惱已經斷了、但色身還在世間,一般我們就稱這時候的涅槃是「有餘依涅槃」。「有餘依」,意思是還遺留這個色身在世間。這個色身還是需要沐浴、吃飯,該怎麼安養,還得按照常規來安頓,這是現實的需要。這就是經文所說的「但欲趣得飯食支命耳。」。

王言:「我見世間人,皆欲快身欲、得美食,無有厭足。」3 彌蘭王又說,我看世間的人大家都一樣,希望自己的身體得到快活,所以都想要取得美好的飲食。「無有厭足」就是貪多無厭、欲壑難填的樣子。那先言:「人未得度脫者,飯食用作榮樂好。」4 就是說,一個沒有度脫的人,飯食不僅是吃而已,還要吃它的味道,吃它的感覺,還要吃很多很多的「榮樂好」。就像五子登科的欲望得到滿足,可以在朋友之間成為榮耀一樣。

「人得度脫者,雖飯食不以為樂、不以為甘,趣欲支命。」5 得度脫的人,他的飲食只是為了取得支身,以安頓他的色身。安頓色身是什麼意思?除了吃,他沒有貪嗜那種甘美的味道。「嗜」,貪著的意思。

以吃而言,有得度脫和沒得度脫的不同就在這裡,一個,只是為了安頓色身而吃;一個,是貪嗜美味。

不過,話說回來,不管有修行或者沒有修行,任誰都不喜歡粗弊的飲食,粗劣的、腐朽的食物,沒有人會喜歡。這意思是什麼?在佛門,信施供養,無法保任你吃的食物都是可口美味,所以在佛門的齋堂,一般在供桌的上方都掛有「五觀堂」,希望大眾師在使用齋食時,能夠修習五種觀想。哪五種觀想呢?一、計功多少,量彼來處,二、忖己德行,全缺應供,三、防心離過,貪等為宗,四、正事良藥,為療形枯,五、為成道業,應受此食。在佛門用齋的時候,都要修習這五種觀想。

這五觀堂除了正聯,東西兩序還有一副對聯:西序:三心未了,滴水難消,東序:五觀若明,千金易化。五種觀想能夠明悟,多少黃金美食都可以吞得下,否則,哪怕只是一滴水也都難以消化。這是中國祖師給大眾師的策勵。

而這五觀堂的背後理據,則是釋迦牟尼佛最初攝受僧眾所訂的「四依法」:(一)著糞掃衣,(二)常乞食,(三)依樹下坐,(四)用陳腐藥。這「四種依」是規範出家生活的生活資具,衣、食、住、藥的最基本要求。在戒場受大戒前要先受持這「四種依」。

這四依法,有的法師主張說不用受持了,因為實際上沒有施行。不過,我要說,佛法由印度傳到中國,中國因為傳統習俗貶低乞食文化,以致在生活規範行儀方面有一些變革,但是以「常乞食」來說,是在精神意義上持續地在施行著。

儘管北傳佛教沒有到街上乞食,南傳佛教是象徵性的乞食;老實說,象徵性的乞食也不夠吃,他們還要在寺裡煮一大鍋的飯讓大家吃。佛陀所訂定的「常乞食」,在中國佛教是秉持著檀那布施來落實的。在正信的佛教道場,信眾供養都屬於常住,僧眾的吃穿用度,所有資具的來源,都是十方檀那供養,而由常住統一準備。所以,從根本意義來說,僧眾的飯食也是乞食來的。

文章出處:悟因法師談人生系列-8-那先比丘經的啟示-105.10(第14片光碟)-第六十四集-VTS_03_01-01:04-10:02。

(1) 《那先比丘經》,大正藏第32冊,CBETA, T32, no. 1670B, p. 716。

(2) 同上。

(3) 同上。

(4) 同上。

(5) 同上